去年1月,国家首批综合货运枢纽补链强链项目——荣程集团零碳货运绿氢能源制储加一体化项目一次性试车成功,标志着天津首台套“绿电制储加氢一体化”氢能全产业链生态闭环场景项目正式落地。一年过去了,这一项目运行如何?近日,我们实地探访了项目的运行情况。

从光伏绿电到生态闭环

清晨的阳光洒在波光粼粼的水面上,一排排光伏板整齐排列,反射出耀眼的光芒。这里是荣程集团光伏绿电水电解制加氢一体化项目的现场。

“这片水域不仅是光伏发电场,更是‘渔光互补’的创新实践。”制加氢一体站站长史立国站在岸边,指着眼前的光伏板介绍道。他的声音中带着自豪:“项目占地600余亩,安装了61376块650Wp双面双玻太阳能电池组件,总装机容量达40MWp。生产的电力一部分用于电解水制氢,其余输送至荣程钢铁厂区,为厂区生产提供绿色电力补给。”

顺着史立国的指引,我们看到光伏发电区南侧是一座现代化的污水处理厂。“这里处理的是葛沽镇的生活污水,经过生化处理和双膜处理后,产出的软化水用于电解槽制氢。”史立国解释道。

不远处,制氢站的电解槽正在工作,发出轻微的“嗡嗡”声。“氢气制备完成后,会经过压缩进入这边的加氢站。”加氢站内,几辆氢能重卡正在有序加氢,司机们悠闲地聊着天,等待加注完成。

“光伏绿电水电解制加氢一体化项目采用渔光互补水面光伏发电作为电源供给、城市污水处理后中水作为水源,产出绿氢供应氢能重卡使用,副产品氧气应用于钢铁生产。做到了新水‘零使用’、废水和碳的‘零排放’。”史立国笑着说,“项目运行后,我们这个站的氢源就由外采转为自主生产。运行一年来,设备逐渐稳定,生产成本持续下降。通过优化调试,故障率大幅降低,氢气生产成本比初期下降了约20%。”

为确保设备安全运行,场站团队严格执行每小时一次的点巡检制度。采访中,适逢新一轮点巡检,史立国和一名巡检员走进了制氢站,他们熟练地检查设备、压力容器和输氢管道,并在记录本上详细记录数据。“安全是重中之重,我们必须确保每一处细节都万无一失。”巡检员认真地说。

引领氢能商用车应用实践

这些零碳货运线路的运行,为港口和大型工业企业大宗货物运输向绿色低碳化升级转型注入了“氢”新动力,形成了强大示范带动效应。目前,荣程氢能零碳运输模式覆盖京津冀、山西省、内蒙古等区域。通过氢能零碳运输模式,支持天津港、黄骅港绿色港口建设和河北唐山的绿色矿山建设,服务于钢铁、化工、港口、矿山、园区等多类型场景,引领了氢能商用车的应用实践。

全产业链布局,新年捷报频传

荣程新能集团不仅在氢能运输领域取得了突破,还聚焦氢能产业解决方案集成商定位,围绕“制储运加用研及装备制造”一体化氢能全产业链,打造“源、网、车、云”四位一体的“氢+”经济产业格局。

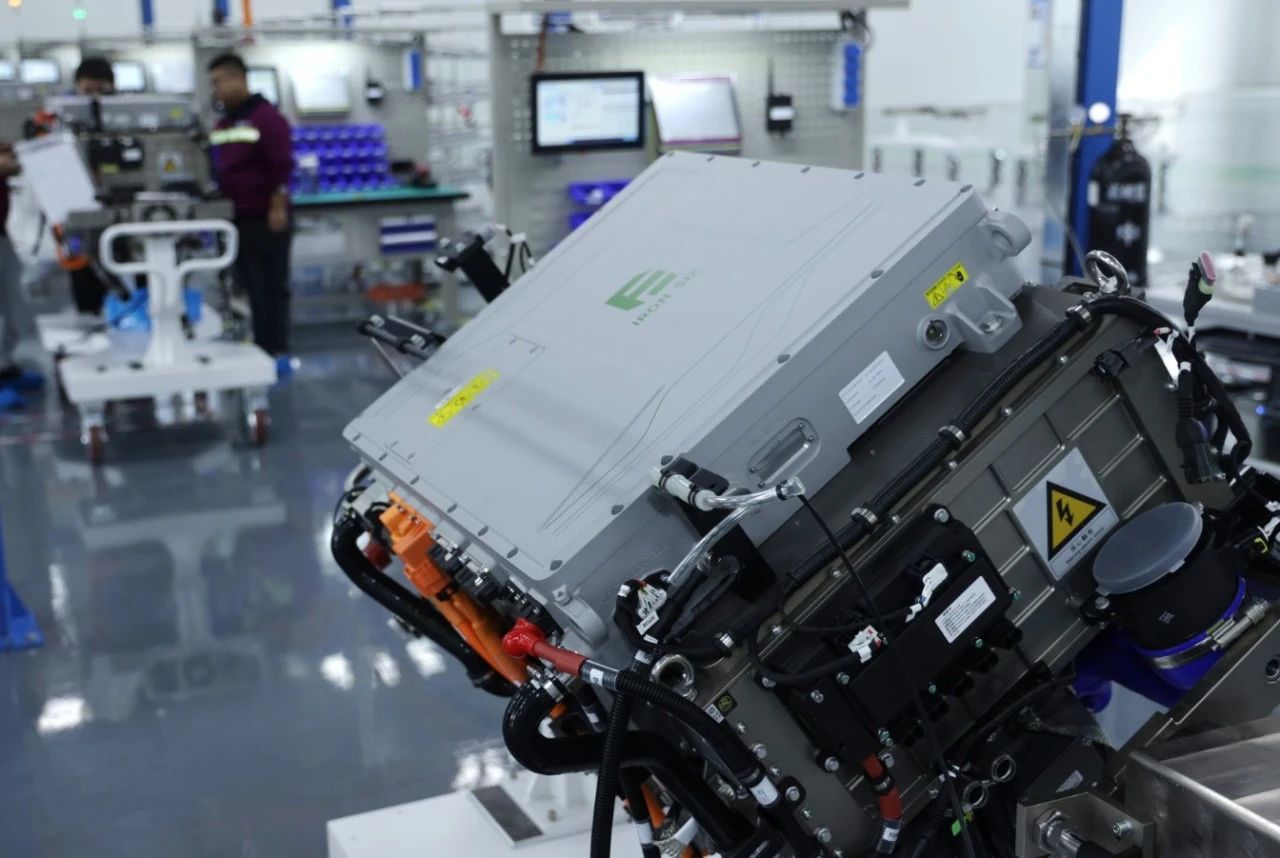

在氢能装备制造方面,荣程新能与氢能产业链多家头部企业合作,共同推动氢能重卡的研发升级。去年8月,首批200台搭载氢扬动力Fe6自有品牌150kw大功率氢能重卡交付使用,实测单程标载百公里氢耗仅8kg,多项指标达到行业领先水平。

继去年底荣程氢扬动力年产2000台套的氢燃料电池系统研发制造基地竣工后,今年一季度更是捷报频传。年初,首批200kw氢燃料电池系统下线并交付整车制造。搭载这批系统的氢能重卡于3月初下线,这也是国内200kw氢能重卡的首次大批量上装。同时已启动了下一代氢能重卡的研发,搭载400kw电堆200kw燃料电池系统。

更令人期待的是,2025年1月,荣程新能集团绿氢能源低碳冶炼攻关项目正式启动,将建设17MW建筑光伏一体化BIPV系统和2套5MW(1000Nm3/h)AEM电解制氢系统,构建“光伏—制氢—高炉富氢冶炼”集成体系,探索前沿制氢技术,推进氢能在冶金领域的应用。

扛起“破题探路”的使命责任

不久前的全国两会上,政府工作报告明确部署了“因地制宜发展新质生产力,加快建设现代化产业体系”等重点任务,并提出“培育壮大新兴产业、未来产业”“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动”“大力发展智能网联新能源汽车”等具体举措。荣程新能作为新兴产业与未来产业的先行者,既迎来战略机遇,更需扛起“破题探路”的使命责任。

荣程新能将依托积累的数据和经验,与氢能产业链合作伙伴共同推动氢能技术和产品升级,推动氢能运输模式市场化应用。依托氢能源站点建设运营经验,在京津冀及外省市等重点区域继续投建加氢站。研发升级氢燃料电池系统,并联合生产氢能重卡,进一步向产业链前端延伸。围绕“车路云一体化”创新尝试和领先示范开展氢能重卡智能驾驶干线货运“新运力”,依托京津冀蒙四地互补优势(蒙氢东送、北京研发、天津制造、河北资源),打造国家级液氢示范网络。

同时,荣程新能氢能应用大数据平台将整合制氢、储氢、运氢、加氢、用氢等全产业链数据,为行业提供高效、安全的氢能解决方案,为实现“双碳”目标和可持续发展贡献荣程力量。

|英文摘要| Abstract

Breaking barriers and pioneering paths: ushering in a new era of hydrogen energy